Ipocrisia (e crisi) del reso gratuito, che ci costa sempre di più

Anche i grandi e-commerce chiedono al consumatore i costi del reso, sempre più incisivi sul margine delle vendite. Più serio il danno ambientale, causato dalle emissioni e dai resi del fast fashion deviati direttamente verso le discariche.

Presto, l’e-commerce potrebbe non essere più il paradiso del reso gratuito. È quanto emerge dall’ultima edizione del Returns Insights Report (pubblicato da iF Returns, big dei gestionali di cambio e reso per l’e-commerce), che ha analizzato le politiche di reso messe in atto negli ultimi sei mesi dai più importanti e-commerce dell’abbigliamento. E ha rilevato che il 74% dei retailer addebita già i resi al consumatore, con un costo medio di circa tre euro e mezzo. L’analisi di iF Returns non coinvolge tutti i paesi europei, ma assume particolare rilievo nel Regno Unito, dove Zara ha iniziato a sperimentare una fee di due sterline per ogni collo restituito che potrebbe presto diventare – in euro – la regola anche per noi.

Per il consumatore, la meccanica del reso fa parte del DNA delle vendite a distanza, da ben prima che ci fosse l’e-commerce: a tutela di chi compra, si vuole infatti che qualunque vendita per corrispondenza possa essere “annullata”, una volta ricevuta la merce, consentendo di restituire i prodotti persino a scatola chiusa, e richiedere il rimborso integrale del prezzo. Questo tipo di tutela per ora non è messo in discussione. La novità riguarda l’onere di organizzare la spedizione del reso, che quando è a carico del retailer può articolarsi in sistemi molto comodi per chi restituisce (come il ritiro porta a porta su appuntamento), ma quando tocca al consumatore, gli impone o i costi non irrisori di un corriere o l’incombenza di recarsi in ufficio postale (o punto di ritiro), con tutto il dispendio di tempo che può derivarne.

Secondo gli analisti, il reso gratuito è un fattore competitivo dell’e-commerce, perché pone il consumatore nella condizione di fare acquisti in libertà senza il timore di doversi mobilitare (e dover pagare di tasca propria) per restituire gli eventuali acquisti sbagliati. Questa libertà si è potuta estendere fino al capriccio e all’acquisto compulsivo, agevolata da attori come Amazon che del reso gratuito – con ritiro porta a porta – hanno fatto un marchio di fabbrica. In Italia, la teoria è avvalorata da una ricerca di Trustpilot, dove l’82% degli intervistati dichiara che la scelta del sito web per i propri acquisti è influenzata dalla politica di reso, mentre oltre la metà (il 58%) esclude nettamente di fare acquisti da chi non assicuri il reso gratuito.

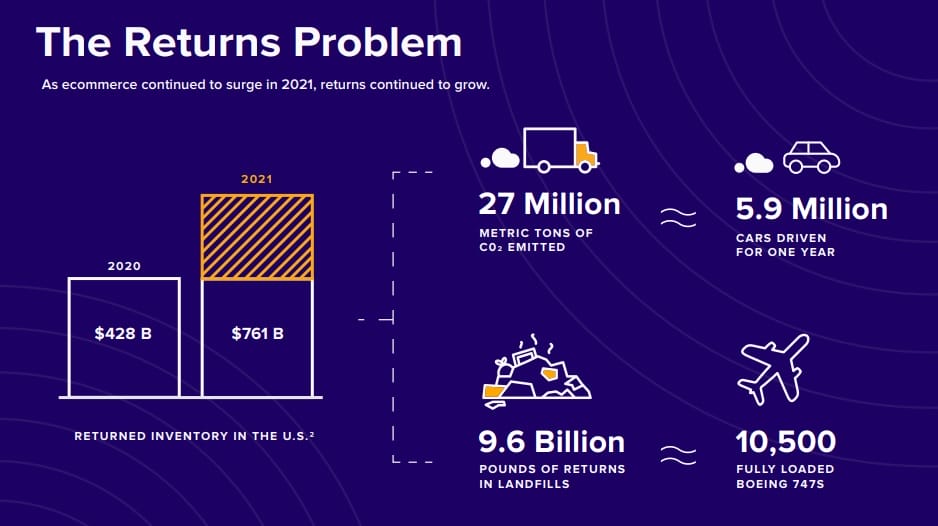

© Optoro Impact Report 2021

Da domani qualcosa potrebbe cambiare, ma nel frattempo i prodotti che restituiamo in un anno producono tonnellate di CO2 solo per il trasporto (ventisette milioni negli Stati Uniti dove ogni reso viaggia in media per duemila km). Sempre negli USA, secondo l’Optoro Impact Report, i resi hanno generato quattro milioni di tonnellate di rifiuti soltanto nel 2021. Rifiuti nuovi di zecca. Quando restituiamo un prodotto, anche se siamo noi a pagare la spedizione, per i retailer inizia un processo lungo e costoso, che comprende una rivalutazione del prodotto reso, reinserimento in stock, etichettatura e messa in vendita. Ai brand di prodotti economici, racconta Will su Instagram, costa più portare a termine questo procedimento che mandare il prodotto in discarica. Ai brand di fast fashion conviene ancora meno, perché quando il processo di restituzione viene completato potrebbe essere già uscito un nuovo modello più richiesto.

Un’alternativa al reso è nata spontaneamente dal mercato: si tratta di app, come la popolarissima Vinted, che agevolano la vendita di prodotti usati – innovando fortemente la dinamica di ritiro e spedizione – e assicurano un’opportunità di guadagno ai piccoli rivenditori che hanno fiuto per il second-hand business. Più vicine al problema delle emissioni altre piattaforme, come Facebook Marketplace, che incoraggiano gli utenti a comprare da luoghi vicini, che possono raggiungere coi propri mezzi.